さて、久しぶりの投稿となりますが、本日(2020.12.21)魚沼市内広神地区の小庭名(こてんみょう)集落で「積雪期を迎えた冬至の頃になっても冬眠していないツキノワグマ」が発見されました。そしてこのクマの発見場所は「標高の低い里山が連なる魚沼丘陵(江戸時代から昭和30年代まで伐採され続けてきた旧薪炭林)」の山裾になります。

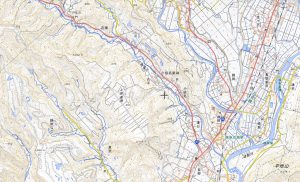

<今回、冬眠していないクマが2020.12.21に発見された魚沼市小庭名地区>

国土地理院の地理院地図インターネット版より

今回のツキノワグマの出没案件について考察すると、その背景には「江戸時代の新田開発」と「昭和30年代の燃料転換」が浮かんできます。江戸時代の新田開発により、越後の国(現在の新潟県)の平野部である蒲原エリアの人口増加は著しく、またこれに呼応して山地の多い新潟県魚沼地方はこれらの人口増に対応した「信濃川の船運を利用した薪炭の供給地」となった歴史があります。このため新潟県魚沼地方において標高の低い山地は「薪炭林(里山)」として幅広く利用され、特に江戸時代の宝暦年間(西暦1755-1798年)以降は村々から近い山地は過剰伐採となり、より奥地にある薪炭林の開発競争が生じ、「その裁定を巡って時には殺人事件をも生じさせる程の激しい山論(薪炭林の帰属や入会権をめぐる村々の間の論争)があった」ことが古文書に記録されています。江戸幕府の成立によって確かに世の中は戦の無い平和な時代になりましたが、その一方で江戸幕府の経済政策(米本位制と新田開発の推奨、人口の大幅な増加)のために、魚沼地方の里山は「山争いが頻発する過剰伐採の時代」を迎えていたのです。そして里山の過剰伐採に伴い、森林性の大型哺乳類であるツキノワグマも奥山に追いやられ、結果として江戸時代におけるツキノワグマの生息域は薪炭林の対象とされなかった「人里から遠く離れたブナ林帯(標高1,000m前後)が中心であった」ことを旧入広瀬村の歴史的資料が証明しています。

<山論和談書及び宝暦年間山論絵図 1980年発行 広神村史(広神村史編纂委員会編)より>

<「旧入広瀬村大白川集落のマタギ文化」 今に残るマタギ関係の文書>

こうして江戸時代から凡そ200年以上にわたって伐採され続けてきた新潟県魚沼地域の旧薪炭林の里山(地元では「ボイ山」と呼称)ですが、昭和30年代の燃料転換によって薪炭の利用がほとんど無くなると里山の樹木は伐採されなくなり、魚沼丘陵の里山は植生の遷移(樹種の入れ替わり)と成長が進み、現在ではコナラやナラガシワ、オニグルミ、柴栗、アケビなどで構成される「ツキノワグマの新しいエサ場(行動圏)」となっています。こうした旧薪炭林の里山は標高が500m前後と低いことに加え、「豪雪地帯の魚沼地方にあっても春の雪解けが早く」、集落にも近いため、近年では「春先から晩秋までツキノワグマの出没が頻発し、その数も増加傾向にあります※」。

※奥山における堅果類の豊凶とは別の要因として、ツキノワグマの大量出没と旧薪炭林の植生遷移(樹木の成長)、特に「里山のエサ場化」について現在調査を続けています。

<旧薪炭林の若い森は樹種も豊富で多様な植生を有する、ツキノワグマの新しいエサ場となっています>

<夏から秋にかけて撮影した旧薪炭林に生育するアケビや芝栗、そしてツキノワグマの立派なフン>

一方で、旧薪炭林の里山は植生遷移の途上にあるため木々が若く(ナラ枯れの影響も軽微)細いため、「エサは豊富でも、ツキノワグマの冬眠に適した大木の洞(ウロ)がほとんどありません」。このため、今回のように「積雪期を迎えた冬至の頃になっても冬眠していないクマが発生してしまう」と考えられます。農家の方は母家(おもや)とは別に、農機具や収穫物を格納する「納屋(なや)」を設置していることが多いのですが、ここ数年のツキノワグマの出没状況からも「冬期であっても納屋などに隠れているツキノワグマ」に十分御注意下さい。